물가/집세 비싸기로 이름난 런던에 살고 있는 우리지만, 한국에 가면 '런던 저리가라'할 만큼의 물가에 깜짝 놀라곤 한다. 외식비는 말할 것도 없지만, 가장 놀라운 것은 장바구니 물가. 그 중에서도 과일. 아마 우리가 가장 많이 소비하는 품목이라서 더 비싸게 느껴졌는지도 모르겠다. 한국에서 요즘 핫하다는 '샤인머스켓'이라는 껍질째 먹는 청포도는 한 송이(대략 1kg) 가격이 3만원. 주로 29900원이라고 가격을 붙여놓은 게 많았다. 너무 비싸서 들었다 놓았다를 반복하니 언니가 사준다고. 그래도 설득이 되지 않는 가격이라 한국에 머무는 동안 한 번도 사먹지 못한 샤인머스켓. 작년까지만해도 이 이름이 입에 붙지도 않더니만, 이젠 잊을래야 잊어지지도 않는 이름이 됐다.

영국은 일찍히 자기분수를 알고(척박한 기후와 땅) 타지역을 식민지화해서 이득을 얻었고, 그 혜택(이라고 표현하기는 뭣하지만)을 지금까지 누리고 있는 나라다. 과일과 채소를 비롯 각종 유제품까지 유럽연합에서 관세 없이 수입해서 먹'었'고, 그마저도 이윤이 맞지 않으면 과거 식민지였던 여러 나라들에서 과일과 채소를 수입해서 먹는다. 사먹는 사람의 입장이 좋을 것 같지만, 100% 그런 것도 아니다. 마음이 불편하다. 언젠가 과일 노점에서 잘 익은 무화과가 스무개쯤 든 박스를 £3 주고 사와서 맛있게 먹었다. 보통 마트에서 잘 익지 않은 무화과 4개를 £2 주고 산다. 어디서 온 무화과일까해서 보니 미국산이었다. 미국에서 비행기나 배를 타고 온 무화과가 한 박스에 £3면, 농민들은 얼마나 돈을 벌었을까 생각하니 달게 먹은 무화과 뒷맛이 씁쓸했다.

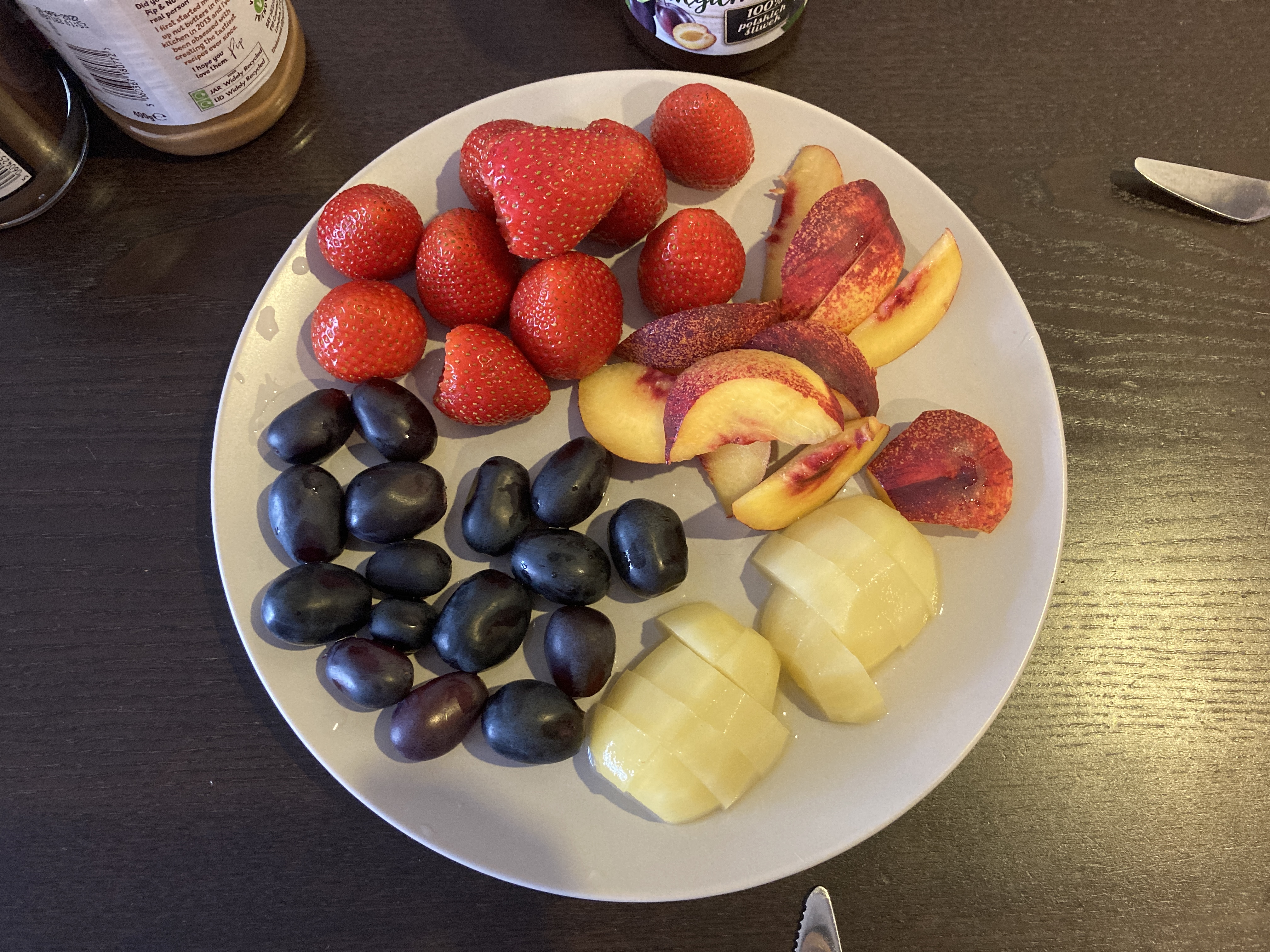

과일값 비싼 한국에서 돌아와 우리는 다른 어떤 음식보다도 과일을 열심히 먹고 있다. 우리 식탁에 오르는 과일이 여러 나라에서 온다는 건 알고 있었지만, 생각난김에 다시 챙겨봤다. 딸기는 영국에서, 천도복숭아는 스페인에서, 포도는 이탈리아에서 그리고 키위는 뉴질랜드에서 왔다. 식탁에 오르지는 않았지만 냉장고 속 블루베리는 페루에서, 사과와 배는 또 다른 나라에서 왔을테다. 아침마다 식탁 위에 세계화의 달콤함과 그늘이 함께 오른다.

지난 일요일 친구네 아이 생일 파티가 있었다. 차로 1시간 15분이라는(돌아올 때는 1시간 30분)이라는 거리를 감내할만큼 두 집 아이들이 잘 놀아 큰 마음을 먹고 길을 떠났다. 가족들이 온다는 건 알았지만, 도착해서야 친구의 전 직장 동료들까지 오는 큰 생일 파티라는 걸 알고는 '아 코비드 정국에 이런 파티라니-'하고 약간 후회를 하기도 했다. 물론 모여서 떠들다보니 그 후회도 옅여지기는 했지만.

거의 모든 사람들이 돌아가며 한 번씩은 꺼낸 이슈는 전날 밤 미국 오픈 테니스에서 우승한 엠마 라두카누Emma Raducanu였다. 영국을 대표한 18살 엠마는 상하이 태생 엄마와 루마니아 태생 아빠 사이에서 캐나다에서 태어나 2살 때 영국으로 이주했다. 엠마와 함께 경기한 18살 레이라 페르난데스Leylah Ferenadez(경기 이틀 뒤 19살이 됐다)의 이력도 특이했다. 캐나다 태생 필리핀인 엄마와 에콰도르 태생 아빠 사이에서 캐나다에서 태어난 선수다. 이 두 선수의 이력은 '국가'와 '국적'이라는 것은 여전히 단단한 장벽이지만, 그것이 어떤 의미인가 생각하게 한 계기였다. 마침 생일파티에 모인 사람들의 면면도 그러했다.

친구네는 폴란드-콜롬비아 커플이다. 콜롬비아 친구의 사촌형과 사촌동생이 왔는데, 사촌형의 아내도 폴란드인. 친구네 아이가 다녔던 어린이집 교사가 초대되어 동생과 딸과 함께 왔다. 그 어린이집 교사는 영국에서 태어난 필리핀계. 남동생은 남아프리카공화국과 나이지리아에서 일하다 얼마전 영국으로 귀국했다고 한다. 어린이집 교사의 딸의 아빠는 카리브계. 손님으로 온 친구의 전 직장 상사(교장선생님)은 그리스계 영국인. 그리고 그의 영국인 아내와 두 아이들. 또 다른 직장 동료인 영국인과 그녀의 두 아이들.

사실 이런 모임이 '런던'이라는 특수한 공간이라 가능한 것인지도 모르지만, 언젠가는 우리 모두의 미래가 될 것이라고 나는 확신한다. 시기의 늦고 빠름의 차이가 있을뿐. 의식주를 독자적으로 생산하고 소비하는 경제가 아니면 피할 수 없는 미래다. 코비드가 증명했듯 우리는 이미 문 걸어 잠그고 '우리끼리만' 살 수 없는 시대에 살고 있다. 완전히 그리고 갑자기 국경을 없애자고 할 수는 없지만, 우리 모두가 '미래로 가는 과정'에 이미 함께 올라있다면 너무 늦지 않게, 너무 야박하지 않게 그 미래를 준비하면 좋겠다.